Internet a tué notre mémoire

En 1998, Swatch voulait inventer le “temps Internet”. L’idée a fait un flop, mais Internet a quand même gagné : il a transformé notre rapport au temps en bouillie.

Octobre 1998. Dans une salle de conférence à Bienne, en Suisse, le patron de Swatch inaugure un nouveau méridien mondial. Face à Nicholas Negroponte, le fondateur du MIT Media Lab, il propose de remplacer nos 24 heures par 1000 “beats” d’une minute et 26 secondes chacun.

Plus de fuseaux horaires, plus de décalages. À New York comme à Tokyo, il serait exactement 248 beats au même moment.

Le projet a coulé en trois ans. Mais avec le recul, Swatch avait peut-être vu quelque chose. Internet n’a pas changé nos horloges. Il a fait bien pire : il a cassé notre perception du temps.

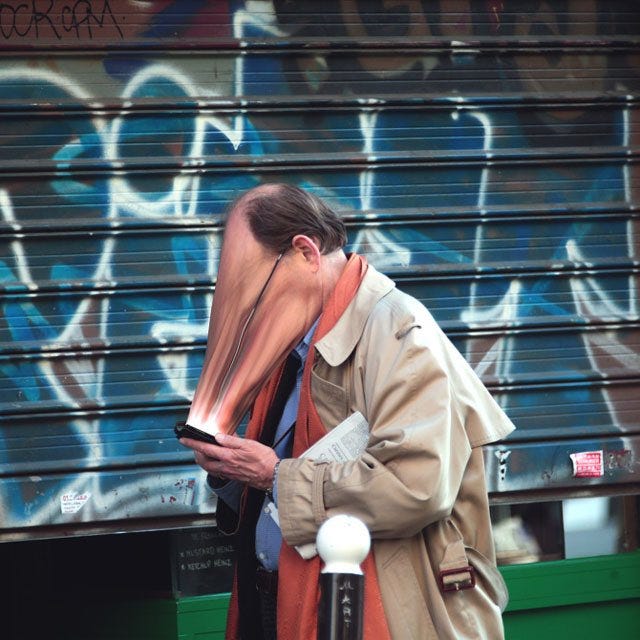

Je l’ai compris l’autre jour en scrollant Instagram. Une photo de peluche Labubu apparaît juste après un post sur le chocolat de Dubaï, lui-même suivi d’une vidéo qui parodie une tendance d’il y a deux mois déjà oubliée. Trois phénomènes mondiaux compressés en quinze secondes de scroll. Et si ce n’était tout. Je rafraichis la page, et je vois maintenant des gens nés en 2006 qui écrivent “cette époque me manque” sous des vidéos de dribbles de Zizou. Je souffle.

Le problème : nous n’avons pas évolué

Commençons par le commencement. En 1992, l’anthropologue Robin Dunbar a calculé qu’un humain peut maintenir environ 150 relations sociales stables. Pour maintenir un groupe de 150 personnes soudé, nous devrions consacrer 42% de notre temps au “toilettage social”. Discuter, échanger, créer du lien.

Aujourd’hui, l’utilisateur moyen de Facebook a plus de 500 amis. Sur Instagram, certains suivent plusieurs milliers de comptes. TikTok nous expose à des dizaines de vies par minute. Nous avons explosé le nombre de Dunbar, sans que notre cerveau n’est le temps de s’adapter.

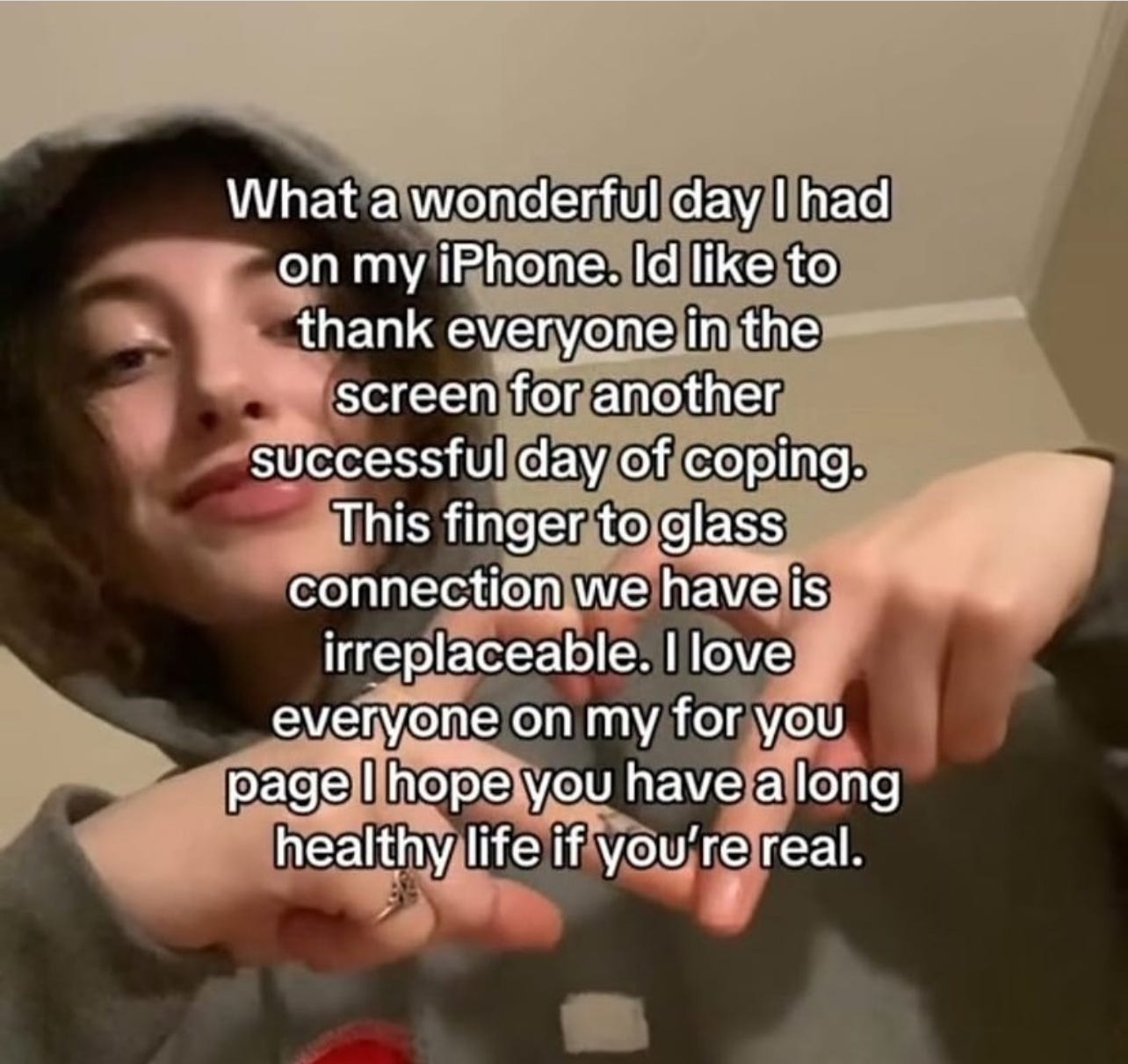

Sauf qu’on n’a pas vraiment dépassé nos limites cognitives. On a juste redéfini le mot “relation”. Les études montrent que malgré nos milliers de “connexions” virtuelles, nos vraies amitiés profondes restent limitées à une poignée. Ce qu’on a gagné, ce sont des milliers de fantômes : des gens dont on connaît vaguement la vie, des “liens faibles”, qu’on voit défiler en miniature, mais qu’on ne pourrait pas appeler en cas de coup dur.

Et cette première transformation en annonce une autre, plus profonde encore.

La conséquence : la culture tourne en rond

Si notre cerveau n’était pas fait pour gérer autant de connexions simultanées, il n’était pas non plus préparé à ce qu’Internet allait faire au temps culturel. Le politologue Francis Fukuyama avait théorisé en 1992 “la fin de l’histoire” : l’humanité aurait atteint son point d’arrivée idéologique avec la démocratie libérale. Plus d’évolution possible du système.

Internet nous a fait vivre une autre fin de l’histoire. Celle de la culture. Les années 90 avaient leur identité propre. Les années 2000 aussi. Mais aujourd’hui ? On porte des pantalons cargo 2000 avec des tops cropped inspirés des années 90, des baskets qui s’inspirent des années 80, le tout photographié avec des filtres qui imitent les appareils photos de nos grands-parents.

Le basculement a eu lieu progressivement, au milieu des années 2000. eBay a permis d’acheter massivement du vintage en ligne. Limewire et les plateformes de piratage ont rendu toute la musique jamais créée disponible gratuitement. Un ado de 2005 pouvait télécharger aussi facilement un album de 1975 qu’une sortie du jour. Puis Tumblr a amplifié le phénomène en permettant de rebloguer n’importe quel contenu de n’importe quelle époque sans hiérarchie temporelle.

Résultat : nos cerveaux, qui fonctionnent avec la chronologie pour construire leurs souvenirs, se retrouvent face à un flux sans ordre. Notre mémoire collective devient floue. Les jeunes de 2025 ont des “souvenirs” de périodes qu’ils n’ont jamais vécues. Ils connaissent la “vibe” des années 90 à travers des playlists Spotify et des vidéos TikTok stylisées. Mais ce dont ils se souviennent, ce n’est pas des vraies années 90. C’est d’une reconstitution esthétisée.

Le passé devient un cosplay permanent. Et pour comprendre à quel point ce mécanisme s’est accéléré, il suffit de regarder deux phénomènes récents.

Exemple 1 : Labubu ou le recyclage accéléré

Prenez le phénomène Labubu. Ces petites peluches aux dents pointues créées en 2015 par un artiste hongkongais. Elles végètent pendant des années dans l’univers niche du design toy asiatique. Puis en 2024, Lisa de BLACKPINK les accroche à son sac Louis Vuitton. En quelques semaines, ces créatures à mi-chemin entre le mignon et l’inquiétant deviennent l’accessoire obligatoire. Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian : tout le monde veut son Labubu.

Le Labubu n’a rien inventé. Il recycle l’esthétique kawaii des années 2000, le principe des blind boxes popularisé dans les années 2010, le statut d’objet-de-collection des Funko Pop. Trois époques différentes fondues en un seul produit. Et ça marche : la série “The Monsters” dont il fait partie a généré 677 millions de dollars au premier semestre 2025.

Ce qui est fascinant, ce n’est pas le succès en soi. C’est la mécanique : une célébrité porte un objet obscur, l’objet devient viral, l’objet est décliné en mille versions, l’objet sature, l’objet disparaît. Le tout en moins d’un an. La culture ne progresse plus, elle pulse bit par bit.

Exemple 2 : le chocolat de Dubaï ou la mondialisation instantanée

Mais le Labubu a quand même mis quelques mois à se propager. Comparons avec le chocolat de Dubaï. Février 2024 : une influenceuse brésilienne, Maria Vehera, poste une vidéo sur TikTok.

Tiktok failed to load.

Tiktok failed to load.Enable 3rd party cookies or use another browser

Elle croque dans une barre de chocolat fourrée à la crème de pistache et au kadaif croustillant. La vidéo explose : plus de 120 millions de vues.

Cette barre avait été créée en 2021 par Sarah Hamouda, fondatrice britannique-égyptienne de Fix Dessert Chocolatier à Dubaï. Pendant trois ans, elle reste une spécialité locale. Puis une seule vidéo change tout. En mars 2025, les recherches Google explosent de 128%. Lindt sort sa version. Lidl vend 72 barres par minute. Des chocolatiers de Reims, de Houston, de Hong Kong sortent leur déclinaison.

La progression : trois ans d’existence locale. Trois mois pour devenir un phénomène mondial. Trois semaines pour être décliné en glace Baskin-Robbins, en croissant californien, en mooncake de la Mi-Automne. Le temps entre la création et la saturation se compte désormais en jours.

La tendance crée même une pénurie mondiale de pistaches : les stocks américains chutent de 20% entre février 2024 et février 2025. L’Iran exporte 40% de pistaches de plus vers les Émirats. Pour une barre de chocolat devenue virale par hasard.

Le langage qui émerge : l’absurde comme expression

Cette accélération produit des effets secondaires étranges. Le principal : un nouveau langage. Pas le mème simple de chat des débuts d’Internet (”I Can Has Cheezburger”), mais le mème complexe qui demande de comprendre cinq autres mèmes pour être décodé.

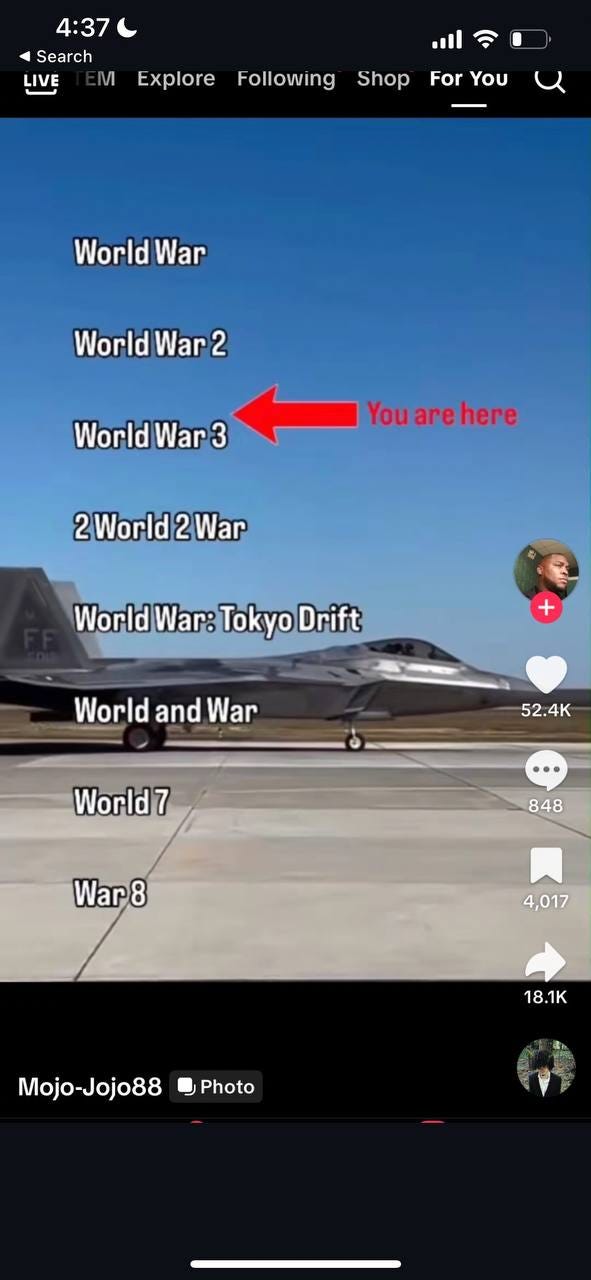

Fin 2024, la tendance “brainrot” explose : des créatures générées par IA aux noms absurdes (Tralalero Tralala, Bombardiro Crocodilo) dansent de façon robotique. Personne ne sait vraiment pourquoi c’est drôle. C’est juste absurde. Et cette absurdité exprime quelque chose.

Les mèmes capturent mieux l’anxiété contemporaine qu’un long texte. Son vocabulaire ridicule dit un malaise difficile à verbaliser autrement.

C’est un symptôme. Une génération traite par l’ironie une réalité jugée absurde. Loyers impossibles, WW 3, climat qui déraille : plutôt que d’affronter ces contradictions frontalement, on les transforme en contenu. On rit de ce qui fait peur. On partage plutôt que de parler.

Le rôle de l’algorithme : personnaliser la nostalgie

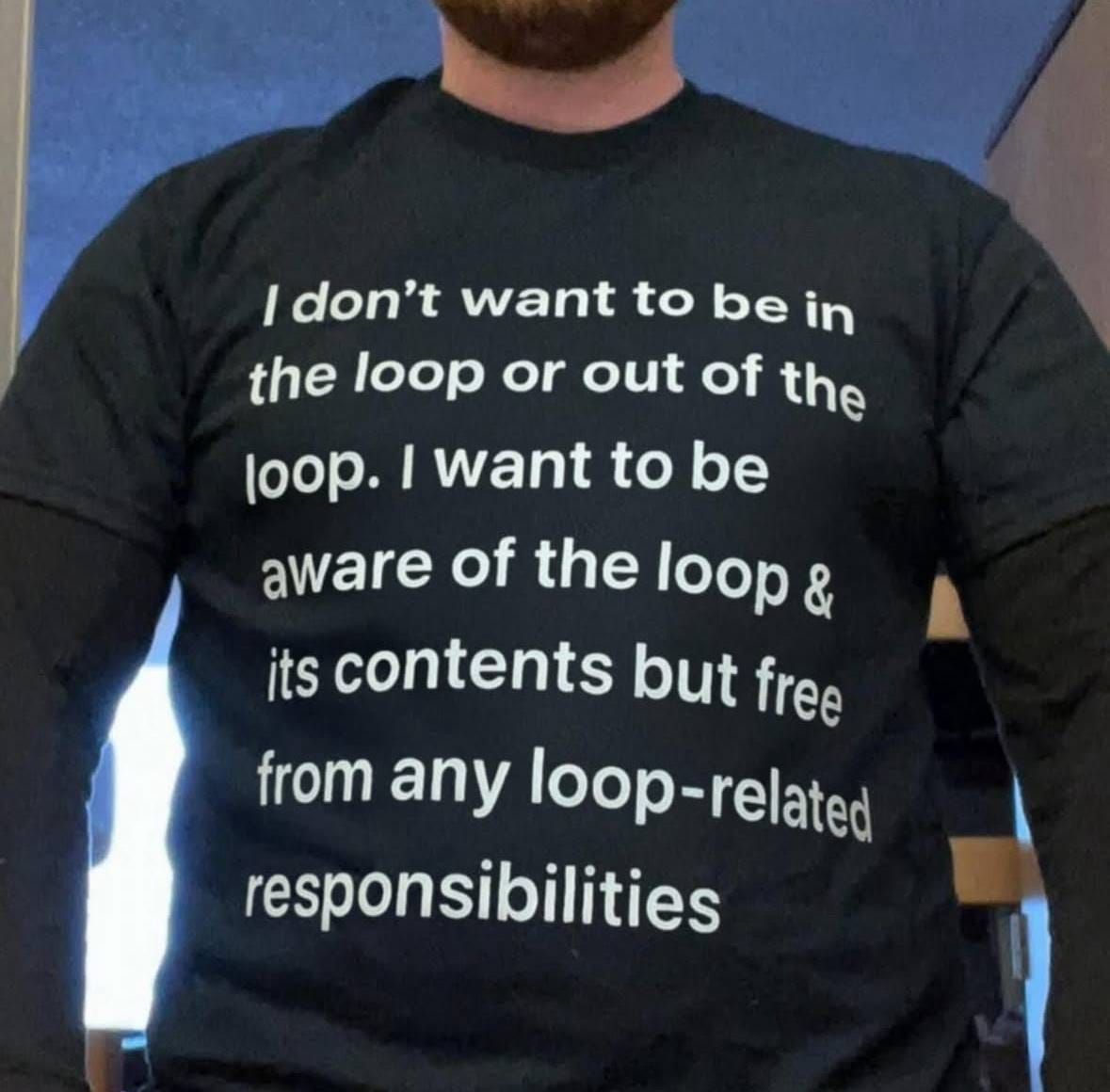

TikTok a porté cette logique au paroxysme. L’algorithme ne vous montre pas ce qui est nouveau, mais ce qui ressemble à ce que vous avez déjà aimé. Résultat : chaque utilisateur vit dans une bulle temporelle unique. Pour certains, c’est les années 80. Pour d’autres, les années 2000. Pour d’autres encore, un mélange de trois époques qui n’ont jamais coexisté.

Cette personnalisation de la nostalgie crée une fragmentation culturelle inédite. Il n’y a plus de “mainstream”. Il y a mille micro-cultures qui se chevauchent, s’influencent, se pillent mutuellement. Le centre a disparu. On vit tous dans des périphéries personnalisées.

Le paradoxe : cette diversité apparente masque une uniformisation plus profonde. Tous ces “cores”, ces “pills”, ces micro-identités se ressemblent dans leur structure. Même mécanique : agrégation d’images, de sons, de références. Le contenu change, la forme reste identique. C’est la même soupe, juste réchauffée différemment.

Les premiers signes de fatigue

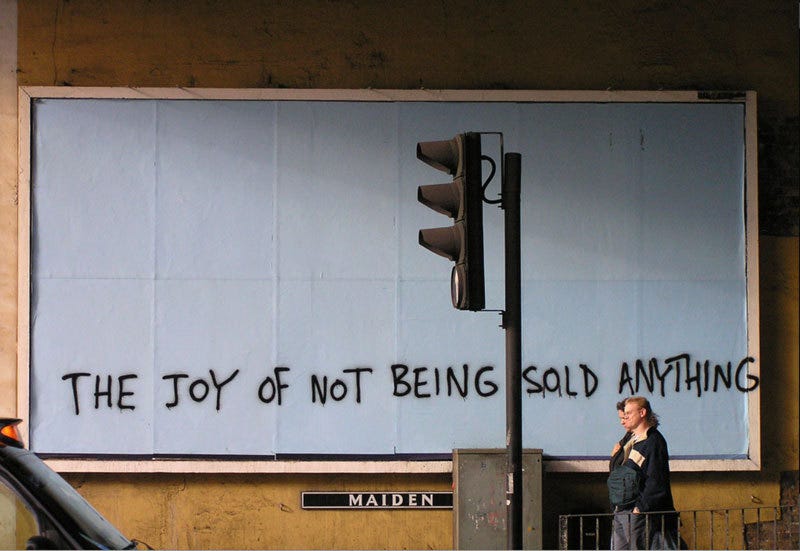

En 2025, une tendance émerge en réaction : le “no-buy challenge”. Des milliers de personnes s’engagent à ne plus acheter pendant un mois, voire un an. Le mouvement se présente comme une résistance à la surconsommation. Mais il révèle surtout une forme d’épuisement.

Épuisement de chercher son identité dans l’accumulation de signes culturels. Épuisement de courir après des tendances qui changent plus vite que les saisons. Épuisement de vivre dans un présent perpétuel où tout existe simultanément sans qu’on puisse se raccrocher à une chronologie stable.

Des plateformes comme Substack ou Patreon permettent de s’extraire partiellement de la logique algorithmique. Discord offre des espaces moins exposés à la surveillance constante. Mat Dryhurst, artiste et philosophe numérique, note qu’il existe maintenant plus d’opportunités pour construire ses propres espaces. Le vrai défi reste de ne pas perdre son temps dans ces nouveaux labyrinthes.

Alors, on fait quoi ?

Ces solutions ne règlent pas le problème de fond. Notre rapport au temps a changé structurellement. On vit dans un présent élargi où passé et futur coexistent sans hiérarchie. Cette situation crée de l’anxiété, certes. Elle offre aussi des libertés nouvelles.

On peut piocher dans toute l’histoire culturelle de l’humanité. On peut mixer les époques. On peut créer des formes nouvelles à partir d’éléments anciens. Le vrai enjeu n’est peut-être pas de “sortir” de ce système, mais d’apprendre à y naviguer consciemment.

Comprendre ce que les algorithmes font de notre attention. Choisir activement où placer notre temps plutôt que de le laisser être aspiré. Créer du nouveau plutôt que recycler éternellement l’ancien. Accepter qu’on vit désormais dans un éternel maintenant, mais décider ce qu’on en fait.

Swatch voulait un temps universel pour Internet. Internet a créé son propre temps : un présent perpétuel où tout existe simultanément. Les années 90 côtoient 2025. Votre grand-mère et un ado de TikTok peuvent porter les mêmes fringues sans que ça choque personne. Le chocolat de Dubaï peut devenir mondial en trois mois. Une peluche obscure peut générer 677 millions de dollars en un an.

On ne sait pas encore si c’est une libération ou une prison. Probablement les deux à la fois. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut plus faire semblant de vivre dans un temps linéaire. Le temps d’Internet est circulaire, fractal, simultané. Reste à apprendre à y respirer.

📡 Nouveau par ici ? Rejoignez notre communauté de lecteurs pour suivre mes réflexions sur l’évolution de nos vies numériques (c’est totalement gratuit).

🔄 Cet article vous a marqué ? Transmettez-le à un collègue ou ami qui apprécie les regards décalés sur notre culture numérique.

🌐 Envie d’échanger ? Retrouvez-moi par mail, sur Twitter, Instagram ou LinkedIn. Tous les numéros précédents sont disponibles dans les archives.